A cosa serve uno sportello…?

La parola “sportello” sta rimbalzando molto di frequente, non solo nella mia testa ma anche tra i miei vicini più “stretti”, insomma, tutta la comunità, visto che al momento dovrei essere coinvolto in almeno 2 o 3 di queste iniziative e questo logicamente ha i suoi risvolti, di tempo e di attenzione, che coinvolgono tutti gli altri.

Ad esempio mi viene in mente quanto abbiamo realizzato, per lo sportello del Polo Sociale, nel caso di Aradia, una bambina cingalese di 9 anni. Il papà era qui in Italia da numerosi anni e come spesso accade si ripete la storia del genitore che viene prima ad esplorare il territorio e le opportunità, poi, gradualmente, riesce a trasferire il resto della famiglia. Potete immaginarvi le difficoltà e la distanza, separarsi dalla famiglia per 2-3 anni (quando va bene!) prima di coronare questo sogno.

Nel caso del papà di Aradia le cose sono andate abbastanza bene, ha trovato lavoro, una sistemazione e finalmente ha potuto trasferire il resto della famiglia qui a Siracusa. Nel mese di febbraio è arrivata così anche la piccola Aradia, che aveva già frequentato regolarmente la scuola in Sri-Lanka ma ora si preparava ad un grande passaggio; scuola nuova, amicizie nuove, nuovo quartiere… Non è un passaggio da poco.

Il papà così aveva chiesto alle scuole vicino alla sua residenza, ma vuoi per le difficoltà di linguaggio (“Compili il modulo allegato che può scaricare online dal sito della scuola oppure richiedere formalmente alla segreteria, questa è la procedura…”), vuoi per la poca conoscenza dei tempi e delle possibilità, la scuola aveva risposto che non c’era posto e che se ne poteva riparlare per l’anno prossimo. Spesso, a queste risposte, ci si rassegna e si aspetta.

Per fortuna la rete di contatti che ormai abbiamo steso sul territorio ha portato questo genitore a chiedere anche a noi se era possibile aiutarlo in questa impresa. Così ci siamo subito attività, con Maria e gli altri amici dello “sportello Polo Sociale”. Ci sembrava strano che la scuola avesse dato una risposta negativa, ma conoscendo la realtà locale abbiamo subito cercato di contattare la dirigente della scuola. Spesso i contatti diretti con i responsabili sono più efficaci di altri percorsi. E infatti, nel giro di poche chiamate, siamo riusciti a fissare un appuntamento. Intanto avevamo approfondito la conoscenza della famiglia, vista la bambina, che non aspettava altro di poter finalmente entrare nella nuova realtà.

L’incontro con la dirigente e le docenti della scuola si è rivelato molto cordiale e accogliente; accompagnando il genitore, cercando semplicemente di mediare, completando il discorso e chiarendo gli aspetti difficili, le difficoltà si sono rivelate superabili. La bambina è già ben scolarizzata e la conoscenza dell’inglese che già conosce, anche se piuttosto semplice, permetterà alle maestre di interagire senza la necessità di un mediatore linguistico (e se proprio servisse, il nostro sportello potrebbe persino fornire alcune ore di questa mediazione, se fosse indispensabile). Alla fine del dialogo la segreteria si è messa subito a disposizione, abbiamo aiutato il genitore a compilare il modulo di iscrizione (ogni scuola ne ha uno differente, e le pagine spesso scoraggiano il genitore straniero); e avendo ormai esperienza dei nomi cingalesi, lunghissimi e quasi impronunciabili per noi locali, l’impresa non è sempre facile. Ma ci si riesce.

Il saluto finale della dirigente è stato davvero incoraggiante: “Allora, domani ci vediamo a scuola”.

“I love this school”, è stata la risposta spontanea della bambina.

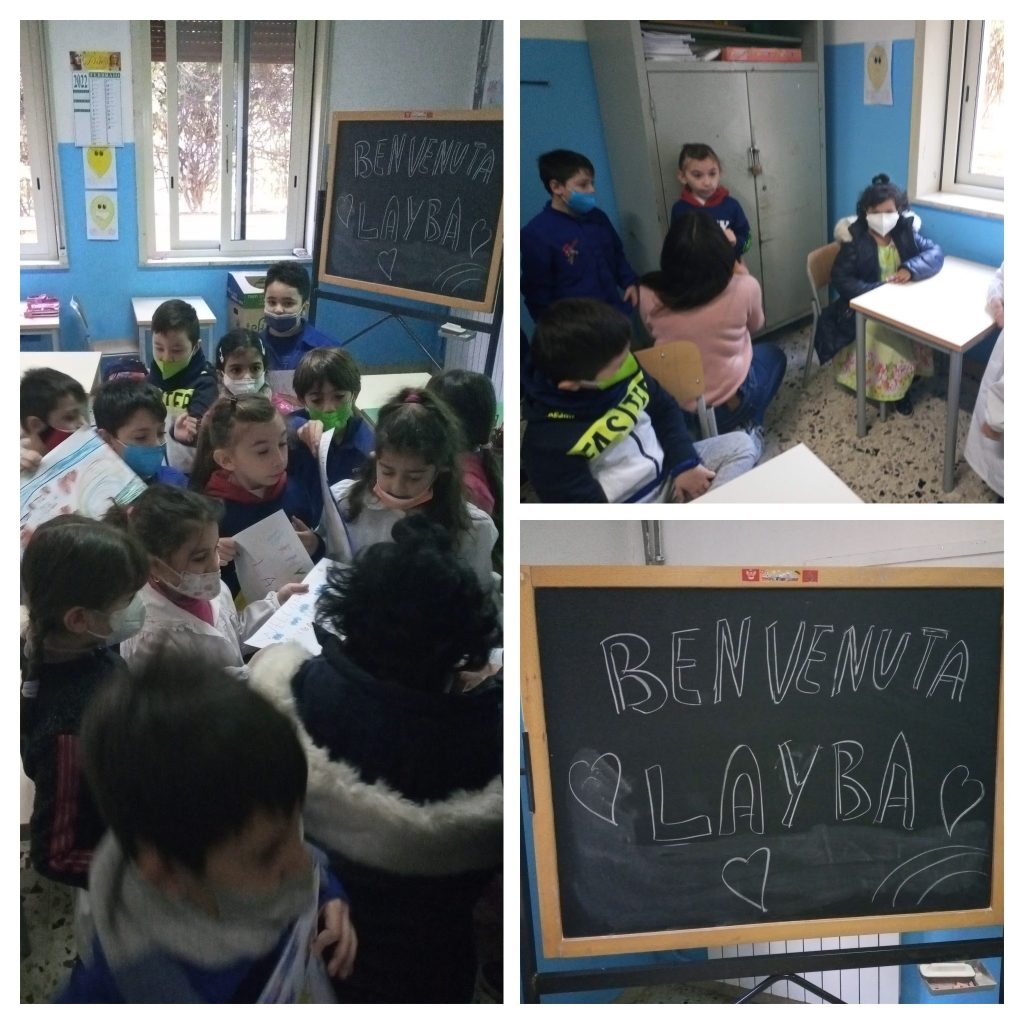

Insomma, nel giro di poche ore la situazione si è risolta in modo positivo. La bambina sta già frequentando serenamente le lezioni nella sua nuova classe (in considerazione della sua età e delle difficoltà iniziali della lingua, al momento è stata inserita in una classe seconda; in seguito si vedrà se confermare o modificare questa scelta. Ma intanto il “diritto alla scuola” è assicurato.

Naturalmente il lavoro non è concluso: prossimamente ci siamo ripromessi di valutare questo inserimento e in seguito dovremo aiutare ancora il genitore per l’iscrizione dell’altro bambino che nel prossimo anno inizierà la scuola. Ma gli inserimenti scolastici sono un po’ come le ciliegie, uno tira l’altro e avere una figlia inserita nella scuola semplifica tutto il resto.