Il giro dei forti…

Giovedì 20 marzo, siamo già in primavera, visto che l’equinozio è scoccato verso le 10 di questa mattina.

A Melilla si celebrano i 250 anni dalla fine dell’assedio che le forze marrocchine (aiutate dagli inglesi) avevano iniziato nel tentativo di ricacciare gli spagnoli nel continente. Naturalmente parliamo di “forze marrocchine” col senno di poi, visto che il Regno del Marocco ancora non esisteva con i tratti odierni; però di sicuro era una evidenza molto vicina all’attuale paese, visto che nei libri di storia si ricorda che fu proprio il medesimo sultano Mohamed III uno dei primi a riconoscere gli Stati Uniti (ed ecco perchè esiste un feeling particolare tra gli USA e il Marrocco…).

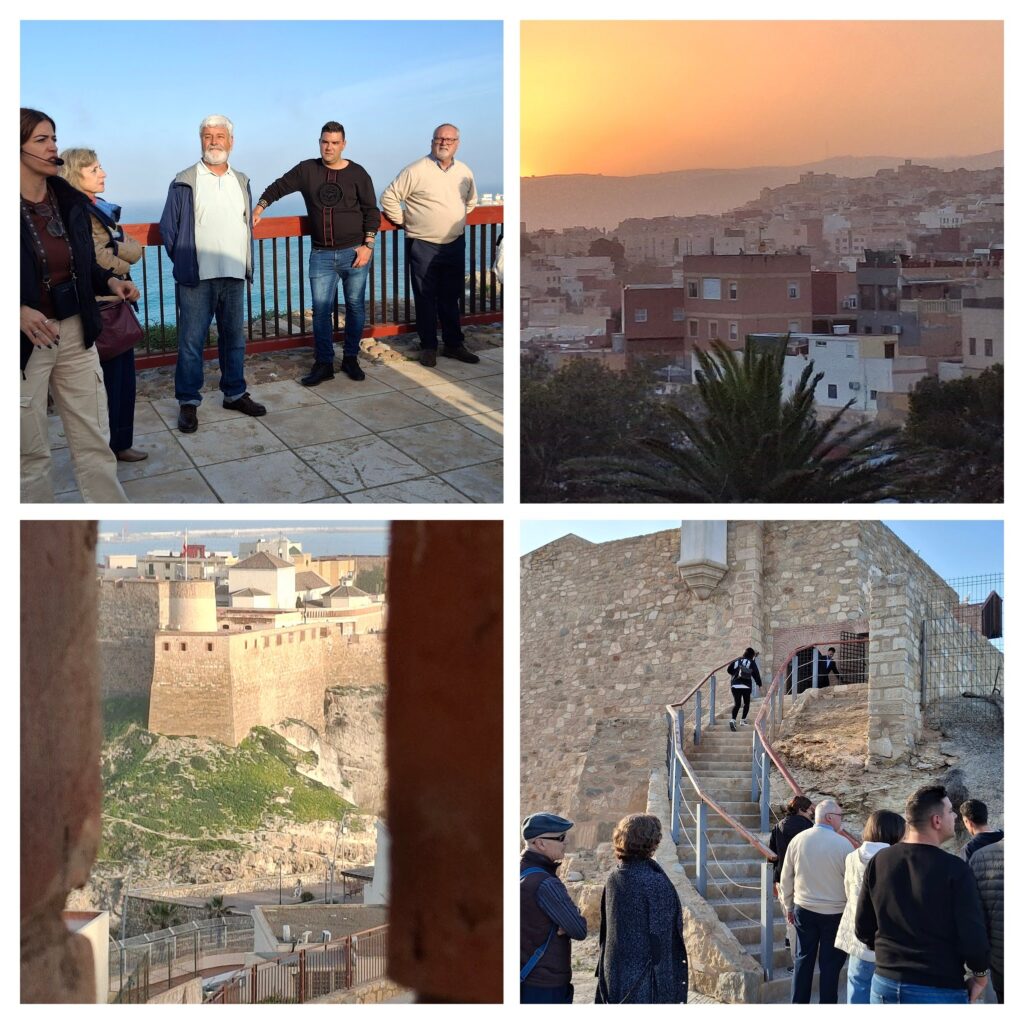

Ok, digressione storia a parte, la cosa simpatica di questi giorni è stata la visita guidata al Forte Victoria che ha permesso di conoscere un po’ meglio la realtà i questa strana città, dove tutto è possibile, ma di solito è un po’ più complicato 🙂

La nostra guida era Jennifer, che da quanto ho capito è una delle guide più rinomate di Melilla; ha il suo bel sito web e si nota subito che parlare di Melilla è il suo hobby preferito. E’ casa sua e ci tiene a farla apprezzare…

Avevo prenotato questa visita insieme a mio fratello Franco (che in questo mese di permanenza a Melilla ha scoperto di tutto e di più…), così alle 18 di giovedì eravamo belli pronti sul piazzale del forte della Vittoria. Poco alla volta si è formato un discreto gruppetto di persone, alla fine composto da oltre 30 curiosi, alcuni di Melilla, altri della penisola (cioè spagnoli di altre zone) e la nostra piccola coppia di italiani. Pronti e via.

La prima tappa si è articolata sugli spalti del Forte del Rosario, l’avamposto estremo a diretto contatto con le linee nemiche che strinsero d’assedio la città. Interessante conoscere la storia di quelle due sentinelle, stufe dei pericolosi turni di guardia, che dopo essersi lamentati… vennero incatenati al loro posto per continuare a fare le sentinelle. Metodi spicci ma non rari per quell’epoca.

Poi siamo entrati nella costruzione principale, il forte della Vittoria (e quando a Melilla si ripete questo titolo, si fa sempre menzione della vittoria di Lepanto, spartiacque storico per il mediterraneo). La guida ci ha ricordato che fino a pochi anni fa, prima del 2000, praticamente questo luogo era completamente abbandonato e dimenticato. Il suo restauro e la sua riscoperta sono quindi opere recenti. Complice anche il fatto che dopo l’epoca dell’assedio e le ultime necessità militari, questo era diventato il carcere ufficiale della città; maschile (al piano terra) e femminile (al piano superiore). Uno si immagina criteri più rispettosi delle esigenze umane, ma quando ci ha detto che nello stanzone principale, una sala forse di 6×10 metri, venivano ammassati anche un centinaio di persone… è facile immaginarsi la situazione penosa in cui erano obbligati.

Nella sala-museo al piano inferiore Jennifer si è dilungata un po’ sulla storia dell’assedio, sulle dinamiche politiche, sulla difficoltà enorme, per una guarnigione di nemmeno 4000 soldati di far fronte ad un assalto di oltre 30 mila assalitori. Ma la posizione strategica, le difese ben realizzate, la disciplina militare, il rifugiarsi della popolazione nelle grotte del Conventico, alla fine hanno costretto gli assalitori a desistere da una operazione che si stava rivelando lunga, difficoltosa e poco promettente.

Fine della guerra, nuovo trattato di “pace” e avanti il prossimo…

Un bel grazie a Jennifer per le sue accattivanti spiegazioni e per la sua competenza…

Ho dedicato più tempo all’ascoltare che al fotografare, ma qualche scatto ci scappa sempre, quindi

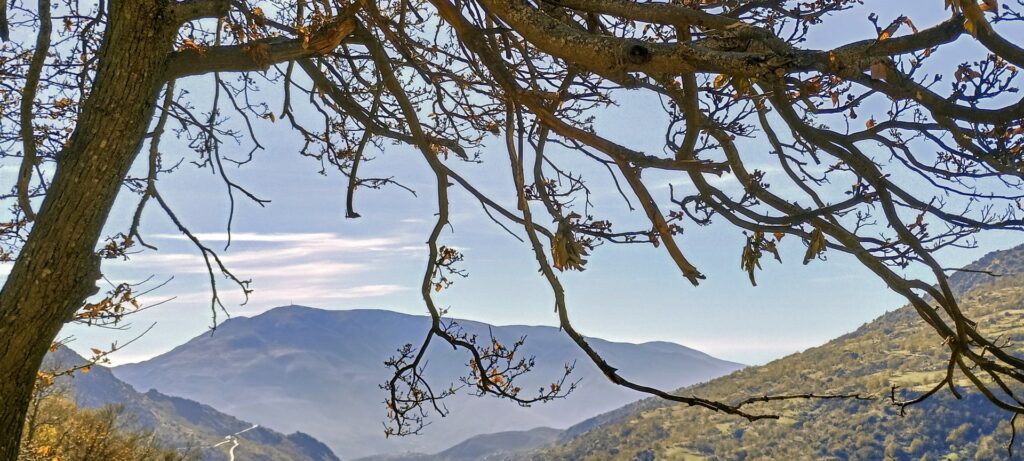

Ecco un piccolo album fotografico della visita guidata ai Forti di Melilla